先日、目の前のノートがB5なのかB6なのか知りたいと思ったのですが、定規がなかったので思わず「定規がない」と検索してしまいました。このように、「今すぐ目の前の物の長さを知りたい」と思った時に、定規が手元に無くて困った経験がある方は、けっこういるのではないでしょうか。

(↓ちなみにB5なのかB6なのか、わからなくて調べたノートはこちら↓)

家具の配置を考える時、宅配便の荷物のサイズを確認したい時、メルカリに出品する小物の寸法を測りたい時など、日常の様々なシーンで長さを測る必要が出てきますが、いつも手元に定規やメジャーがあるとは限りません。

そんな時に活躍するのが、スマートフォンやパソコンで使えるデジタルな計測ツール。アプリやWebツールを使えば、定規やメジャーを持ち歩く手間なく、手軽にサイズを測ることが可能です。

この記事では、定規がないときに役立つスマホアプリ、そしてPC画面やWeb上で使える定規ツール、さらに利用する上で知っておくべき注意点などをご紹介します。

iPhoneユーザーなら標準搭載の「計測」アプリがおすすめ

計測(iPhone標準アプリ)

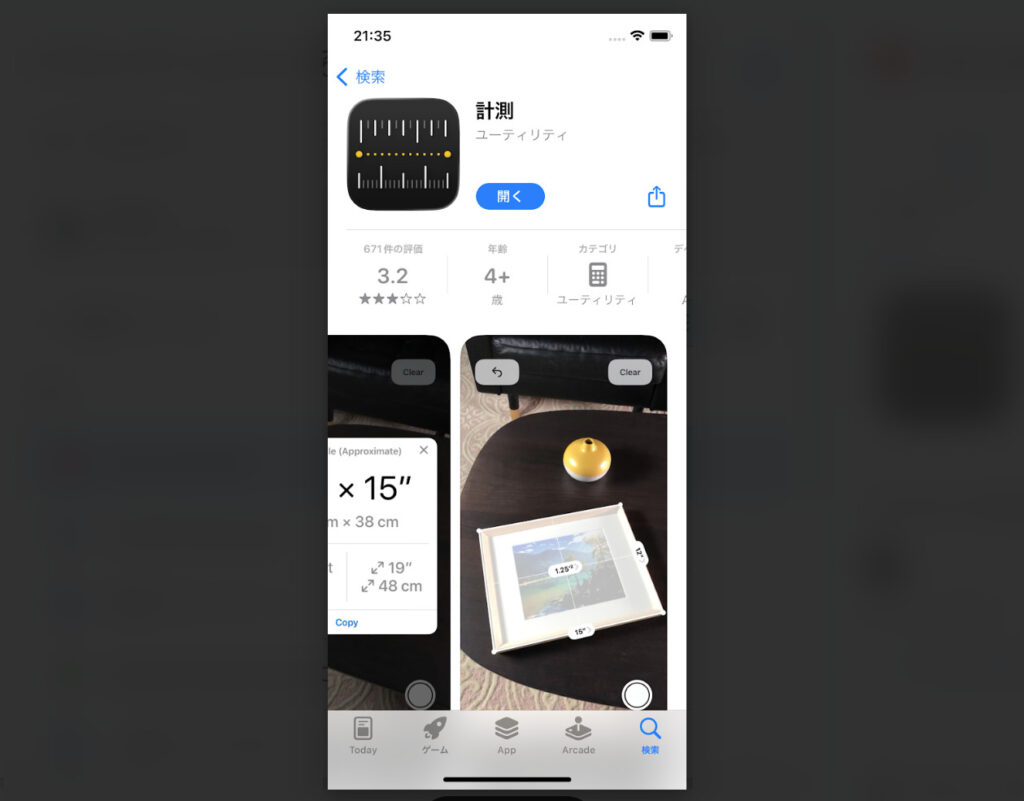

iPhone(iOS 12.0以降)をお使いの場合、標準アプリとして「計測」が搭載されています。このアプリはAR計測タイプであり、カメラを通して長さを測りたいという時に、すぐに利用できるツールです。

「計測」アプリは、カメラで対象物を写すだけで、長さを測定できます。

- 手動で寸法を測定する

画面中央のドットを測定開始点に合わせ「+」をタップし、その後、測定終了点までゆっくりとiPhoneを動かして再度「+」をタップすることで、長さを測ることができます。 - 自動で寸法を測定する

ノートのような四角形の対象物の場合、iPhoneを動かして画面に収めると、自動で対象物の四隅を検出し、縦横の長さや面積を表示できることがあります。

検証によると、標準の「計測」アプリはAR定規アプリの中でも比較的正確な値が出る傾向が見られ、大体のサイズを知りたい場合に便利だとされています。単位は設定画面で「メートル法」と「ヤード・ポンド法(インチ)」を簡単に切り替えられます。

Androidでは良いアプリが見つからず。。。

Android端末では、iPhoneの「計測」アプリのように、無料で使えて便利なものは見つかりませんでした。(私が探しきれていないだけかもしれませんが)

のちほど詳しく記載しますが、一見良さそうに見えても、実際に使ってみたら使い方がわかりにくく、なかには「いつのまにか課金されていた」というユーザーレビューがあったりするので、注意が必要です。

定規,Ruler(Androidアプリ)

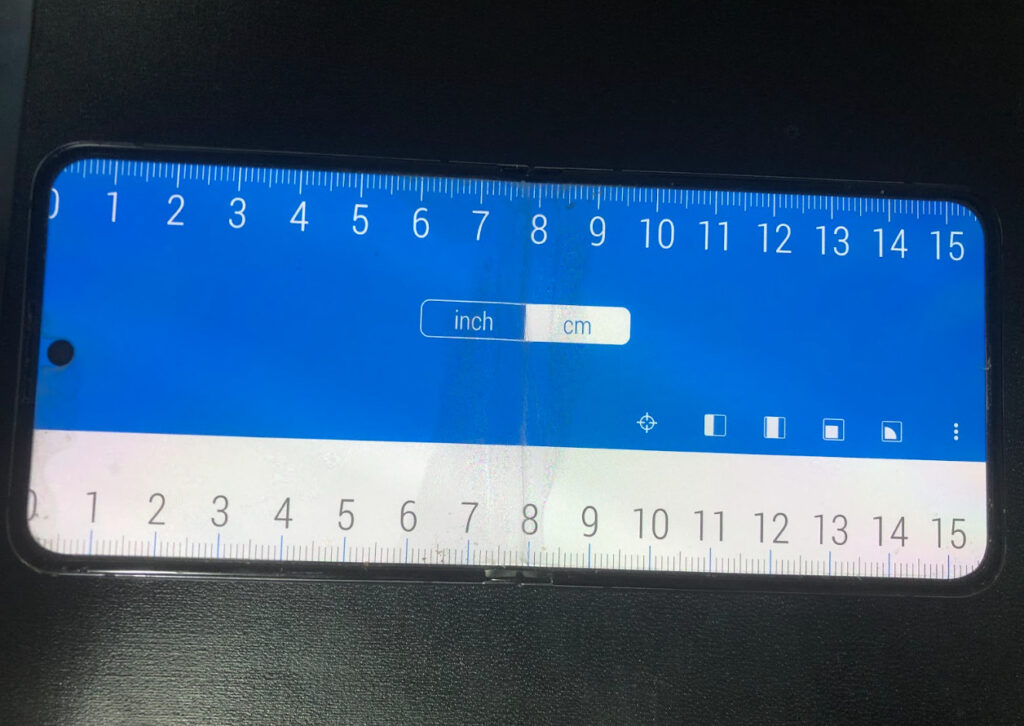

ただし、Androidで使える「定規,Rulerアプリ(提供:NixGame)」は、スマホ自体が物差しに変わるような仕様になっているので、15cmくらいまでのものを測るには便利です。

(実際の画面)

PC画面で動くデジタル定規ツール

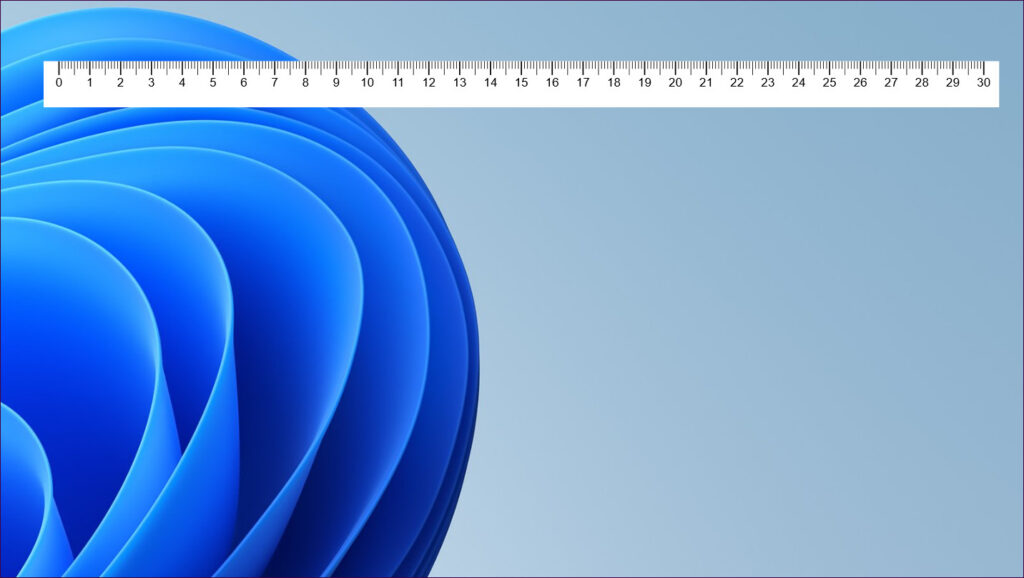

手軽に画面ものさし

「手軽に画面ものさし」は、パソコンの画面に物差しを表示するWindows専用ツールです。無料でダウンロードできて、パソコンにインストールしなくても使えます。

単位はセンチメートル、インチ、寸(曲尺)、寸(鯨尺)から選べ、色や半透明色にも変更できます。右クリックした点を中心に物差しを回転させる機能もあります。

スマホ定規アプリの「2大タイプ」

スマートフォンの定規アプリは、大きく分けて「AR(拡張現実)タイプ」と「実寸表示タイプ」の2種類があり、それぞれ得意な測定シーンが異なります。

AR(拡張現実)計測タイプ

AR計測タイプは、スマートフォンのカメラを通して現実の空間を認識し、画面上に仮想のメジャーや定規を重ねて長さを測定する方法です。iPhoneの「計測」などはこのタイプです。

このタイプの最大の魅力は、大きな家具や部屋の壁、あるいは手が届かない場所の長さを測れることです。例えば、引っ越しやリフォームの際に部屋の寸法を確認したり、遠くにある樹木の高さを三角測量で推定したりする 際にも活用できます。

ただし、AR計測は周囲の光量、測定する場所の平坦さ、そしてスマートフォンがどれだけ水平または垂直に保たれているかによって、精度が大きく左右される傾向があります。

実寸表示(画面定規)タイプ

実寸表示タイプは、スマートフォンの画面上に、実際に目盛りのついた定規を表示させるシンプルな仕組みです。Android端末で使える「定規,Rulerアプリ(提供:NixGame)」はこのタイプです。

このタイプは、小さな文具やアクセサリー、書類など、画面に乗る程度のサイズ(およそ10〜15cm程度)の物を測るのに適しています。操作は直感的で、測定精度も小物相手であれば比較的高く得られる傾向があります。

また、先ほど紹介した「手軽に画面ものさし」のように、アプリをインストールすることなく、ブラウザ上で実寸定規を表示できる「Web定規サイト」も存在しており、すぐに長さを確認したい場合に便利に使えるでしょう。

アプリ計測で失敗しないための「精度」と「注意点」

手軽で便利な計測アプリやデジタルツールですが、物理的な定規とは異なり、利用する環境や設定によって測定結果に誤差が生じやすいという側面があります。

測定精度と誤差について

AR計測タイプ

AR機能は、周囲の環境やスマートフォンの角度によって精度が大きく左右されます。厳密な正確さが求められる場面(ミリ単位の採寸など)では、あくまで目安として利用し、物理的な測定器具との併用を検討するのが賢明です。測定結果には、測り方や環境によって数センチ単位の誤差が出る可能性も指摘されています。

実寸表示タイプ/PC画面定規

画面に目盛りを表示するタイプは、小物を測る分にはおおむね正確ですが、スマートフォンの画面のフチの関係で、端からぴったりと測るのが難しい場合があるかもしれません。PC画面定規(実寸表示)も、ディスプレイ環境によっては誤差が生じる可能性があるため、精密な寸法が必要な場合は使用を避けるべきとされています。正確性を期すには、画面サイズに合わせた調整が重要です。

高額な課金の自動更新に注意が必要

スマホの定規アプリの中には、「3日間無料トライアル」などを謳い、期間終了後に年間数千円、あるいは毎週1,500円といった形で自動的に有料課金が始まるものがあるという声が利用者の間で多く見られます。

もし無料トライアル後に課金を望まない場合は、アプリを削除するだけでは課金は停止されません。自動課金を停止するためには、必ず以下の方法でサブスクリプションの解約手続きを行う必要があります。

- iPhoneの場合:「設定」アプリ → 自分の名前(Apple ID)→「サブスクリプション」から解約したいアプリを選び、キャンセルする。

- Androidの場合:「Google Play」アプリ → プロフィールアイコン →「お支払いと定期購入」→「定期購入」から解約手続きを行う。

利用前に、アプリストアのレビューや詳細情報で、課金システムについてしっかりと確認することが安心につながります。

アプリ以外で定規やメジャー代わりに役立つ代用アイデア

スマホやPC以外の、身近にあるアイテムを活用した測定術も知っておくと、いざというとき役立ちます。これらの代用品はミリ単位の正確性はありませんが、おおよその目安を知るには十分です。

お金やカードを利用する

財布の中に常に入っているお金やカードは、定規代わりとして有効です。

- 紙幣:千円札の横の長さは15.0cm、一万円札の横の長さは16.0cmとキリが良く、繰り返し並べることで長さを測れます。また、すべての紙幣の縦の長さは7.6cmで共通しています。

- 硬貨:1円玉の直径はちょうど2.0cmなので、つなげると長さを測る目安になります。

- クレジットカードやキャッシュカード:国際規格で横幅が8.56cm(約8.5cm)と決まっています。

規格化された紙や体を活用する

- A4用紙:A4用紙は短辺が21cm、長辺が29.7cmと規格が統一されているため、サイズを覚えておくと便利です。2枚並べれば約60cm近くの長さを測れます。

- 手のサイズ:自分の手の親指から人差し指までの長さ(約15cm)や、拳の横幅(約10cm)など、自分の手のサイズを事前に測って覚えておけば、大体の長さをざっくりと測れる可能性があります。この方法は、工具を持ち歩けない場面でも役立つとされています。

まとめ

定規がない時に長さを測りたいという急なニーズに対し、スマートフォンアプリやPCを利用したデジタルツールはひとつの解決策となります。

iPhoneユーザーであれば、AR機能を使って手軽に長さを測定できる標準搭載の「計測」アプリがまず役立つでしょう。PC作業をしているときなどは、Windows専用ですが「手軽に画面ものさし」が便利です。

ただし、AR計測の際は精度が環境に左右されること や、一部のアプリには高額な自動課金のリスクが潜んでいるという点には、十分な注意が必要です。

アプリだけでなく、お札やカード、A4用紙といった身近な持ち物でも、おおよそ長さを知っていれば、定規代わりにすることができます。今回紹介した「定規なし計測術」を覚えておくと、いざという時に役立つのではないでしょうか。